Le terapeutiche evasioni di Sir Frederic Leighton

Frederic Leighton, «Bay of Cádiz, Moonlight», 1866

di Elisabetta Matteucci, da Il giornale dell'Arte, 18 febbraio 2025

Visitabile sino al 27 aprile, «Leighton and Landscapes: Impressions from Nature», curata da Hannah Lund, riunisce per la prima volta a Leighton House gli schizzi ad olio realizzati dall’artista durante i viaggi effettuati dal 1856 al 1896, anno della scomparsa. La rassegna, punto di arrivo dell’attività di ricerca e degli sforzi del museo per ripristinare le collezioni del pittore di Scarborough (1830-96), permette di ammirare gli esemplari conservati nella casa studio progettata da George Aitchison e molti altri recuperati da collezioni private documentando la produzione meno nota di una delle figure più autorevoli e influenti dell’arte britannica del XIX secolo.

Estremamente riservato al punto da apparire snob, Leighton appare in questa mostra nell’inedita veste di pittore grand tourista. Oltre ai soggetti storici, biblici e mitologici secondo la migliore tradizione preraffaellita, tale produzione praticata all’estero, in pieno disimpegno e intimità col motivo, è stata sempre poco conosciuta poiché destinata, per desiderio dello stesso artista, all’arredo della casa studio. Leighton non vendette mai i suoi paesaggi e solo in tarda età prese in considerazione l’idea di esporli, organizzando due mostre alla Royal Society of British Artists nel 1894 e nel 1895. Tale nucleo fornisce notizie su periodi poco noti della vita privata e rappresenta un resoconto dei luoghi visitati. Alcuni di essi hanno inoltre svolto la funzione di modello per dipinti di maggiori dimensioni realizzati in studio anche molti anni dopo.

Il percorso, suddiviso in otto sezioni tematiche, mira a illustrare le caratteristiche della sua pittura di paesaggio, dall’utilizzo delle tecniche pittoriche sino all’interesse per l’architettura. A catturare l’attenzione del pittore erano soggetti apparentemente marginali quali una collina, una roccia, un albero o, più semplicemente, un panorama. Ma ad attrarre il suo occhio erano soprattutto i giochi di luce, i suoi effetti nelle diverse condizioni atmosferiche sia, ad esempio, sulle mura di un assolato riad tangerino o durante una tempesta nel mare d’Irlanda.

Osservando la spontaneità di queste 65 impressioni en plein air dal carattere così sperimentale, emerge l’affinità con i paesaggi di Corot o dei Macchiaioli. Molti dipinti tornano a Leighton House dopo centoventi anni, tra cui il notturno «Bay of Cádiz, Moonlight» (1866) e «Haystacks (Study of Brighton Downs)» di George Frederic Watts (1882). Regalatogli dallo stesso pittore, è stato acquisito lo scorso anno dal museo grazie al generoso sostegno dell’Arts Council England/V&A Purchase Grant Fund e degli Amici di Leighton House. Una parte della rassegna è dedicata a Capri, l’isola del cuore, visitata per la prima volta negli anni Cinquanta quando l’artista, lavorando «dal giorno al tramonto per una o due settimane», realizzò il celebre «Studio di un albero di limoni». A corredo della mostra vi è una serie di paesaggi realizzati da altri artisti tra cui John Constable, George Frederic Watts, Giovanni Costa e Marie Cazin.

Sin dall’infanzia Frederic Leighton dedicò al viaggio una parte considerevole della vita. All’epoca dell’adolescenza aveva già visitato Firenze, Roma e molte altre città europee. Dopo i soggiorni nella capitale tra il 1853 e il 1855, frequentando a Firenze le lezioni di Giuseppe Bezzuoli e Benedetto Servolini, avrebbe visto la luce il primo capolavoro «Cimabue’s Celebrated Madonna is Carried through the Streets of Florence», acquistato alla Royal Academy dalla regina Vittoria. Fu proprio la precoce consuetudine con le creazioni a favorirgli il sorgere di una vocazione. Nel 1857 visitò per la prima volta l’Algeria. Anche all’indomani del trasferimento a Londra, determinato a dimostrare alla famiglia di essere divenuto un «eminente» pittore dalla reputazione internazionale e dalle frequentazioni altolocate persino con i membri della casa reale, Leighton non interruppe questa consuetudine ritenuta indispensabile per il benessere psicofisico e la sua ispirazione.

Quei viaggi, struggenti evasioni in un altrove così seducente, erano una sorta di esperienza terapeutica. Le sei-otto settimane all’anno, trascorse da fine agosto a ottobre, gli permettevano di fuggire alle pressanti richieste di commissioni e agli incarichi assunti alla Royal Academy. Neppure all’indomani della sua elezione a presidente (1878) vi rinunciò. Gli itinerari spaziavano dalle Highlands scozzesi al deserto del Sahara. È noto che Leighton amasse viaggiare in solitudine ma in realtà condivise spesso i soggiorni italiani con Giovanni Costa, figura destinata a ricoprire un ruolo chiave nella vicenda macchiaiola.

Tra i due si instaurò un rapporto di profonda stima e amicizia tanto che Leighton, durante le trasferte di «Nino» a Londra, lo ospitò spesso a casa propria. Apprezzando quel suo modo di fondere tradizione e modernità, cominciò a raccoglierne i dipinti per la propria collezione in cui sarebbero confluiti quadri antichi, di Corot, George Mason e della Scuola Etrusca, di Albert Moore, John Everett Millais, George Frederic Watts, John Singer Sargent e Lawrence Alma-Tadema. Un compendio mirabile tra cui i suoi 184 schizzi ad olio di paesaggi e soggetti architettonici disperso nel 1896 da Christie, Manson & Woods. Successivamente alla visita in Algeria nacque l’attrazione per i manufatti del mondo islamico che cominciò ad accumulare tra il 1860-70 dando inizio a una vera e propria raccolta costituita da piastrelle, vasi e stoviglie in ceramica, tessuti e tappeti di varie epoche e località. Un nucleo alimentato sia durante i viaggi, sia tramite l’aiuto di mercanti londinesi e parigini. La passione per siti d’interesse artistico e architettonico gli permise di accumularne una conoscenza così capillare da rappresentare una fonte d’ispirazione per l’attività pittorica e la progettazione dell’eclettico apparato decorativo della propria abitazione. Nel 1867 navigò lungo il Danubio da Vienna a Istanbul. Attraversando la Turchia, passando per Smirne, esplorò la costa dell’Asia Minore per poi tornare via Atene a Venezia. L’anno successivo Leighton si recò in Egitto dove, a bordo dello yacht a vapore messogli a disposizione dal Principe di Galles, risalì il corso del Nilo realizzando numerose vedute. Nel 1873 fu la volta della Siria, dopo Beirut si spinse via terra fino a Damasco dove raccolse piastrelle e tessuti con l’aiuto di un missionario, il reverendo William Wright, dell’esploratore diplomatico Sir Richard Burton e di Caspar Purdon Clarke, futuro direttore del Victoria and Albert Museum. Risale al 1882 un altro viaggio in Turchia e in Egitto. Anche nel 1895, quando la salute cominciava a vacillare, Leighton non desistette. Dopo il Marocco, a quasi quarant’anni dalla prima visita, tornò ad Algeri. Morì per insufficienza cardiaca il 25 gennaio 1896 a pochi mesi dal rientro a casa e dall’assegnazione della baronia di Stretton. Le sue ultime parole furono: «Il mio amore per l’Accademia».

Al funerale, celebrato in St. Paul per espressa volontà della regina Vittoria, parteciparono migliaia di persone. Del resto, la stessa sovrana, visitando già nel 1869 la casa studio aveva avuto modo di apprezzare «una quantità di schizzi... appena fatti da lui sul Nilo, molto interessanti». Inoltre, assisteva agli esclusivi concerti tenuti in primavera a Holland Park. Sabato 30 marzo 1889 nel proprio diario aveva annotato: «Sir Frederick Leighton ha tenuto la sua festa musicale annuale mercoledì pomeriggio, ed è stata più deliziosa di quanto si possa descrivere. Lo studio è una perfetta sala da musica, ed era decorato con disegni e quadri di grande bellezza. Una fila di rododendri, sotto alte palme ondeggianti, nelle rientranze della finestra, attraverso le quali il sole al tramonto gettava luci dorate, ha aggiunto bellezza alla scena. Piatti, Strauss e Joachim hanno suonato, Santley ha cantato […]. La compagnia era molto interessante, tutto il mondo musicale e artistico era presente: Millais, Poynter, Burne-Jones, Tadema, Richmond, Browning e molti altri».

Giovanna Bacci di Capaci riporta in auge Kienerk

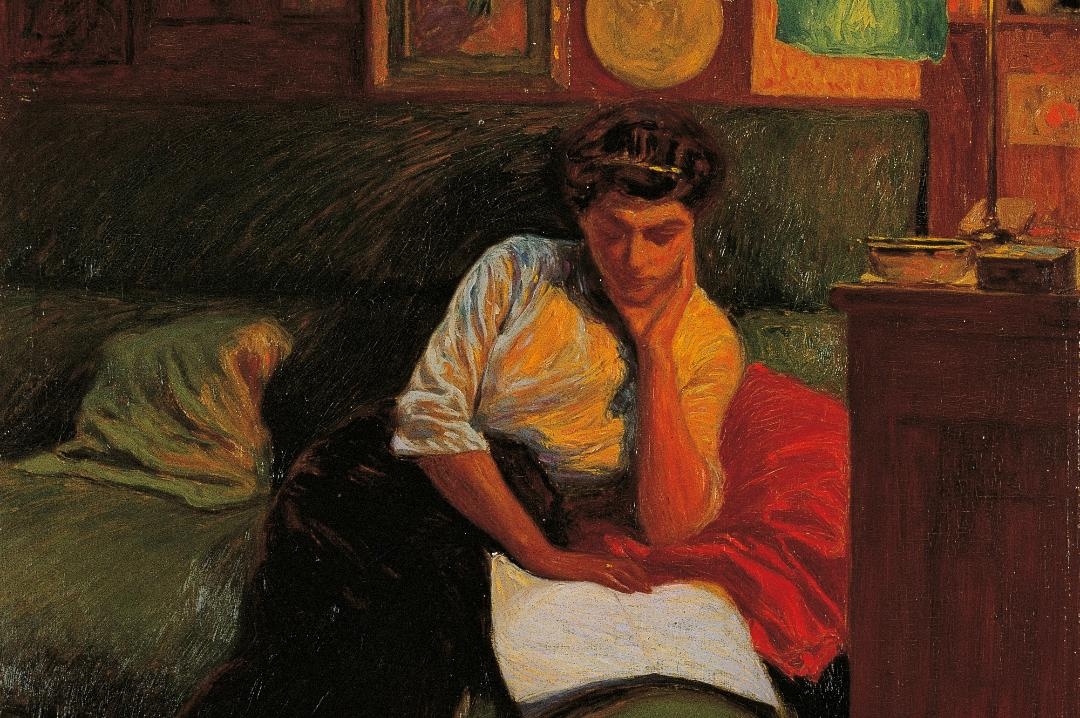

Giorgio Kienerk La lettura (part.)

di Elisabetta Matteucci, da Il Giornale dell'Arte, 13 gennaio 2025

Nella veste di conservatrice del museo dedicato all’artista fiorentino, pittore, scultore e grafico geniale, la gallerista aspira a una proiezione nazionale della piccola realtà amata dai visitatori e molto attiva.

Giovanna Bacci di Capaci conosce il futuro marito Andrea Conti durante la frequentazione delle lezioni all’ateneo pisano. A favorirne l’unione sarà la volontà di realizzare un progetto di vita insieme, allietato dalla nascita di tre figlie, nonché il nutrimento di una viscerale passione per l’arte concretizzatasi nell’apertura a Livorno, alla fine degli anni Settanta, dello Studio d’Arte Andrea Conti poi divenuto Studio d’Arte dell’Ottocento. Ai due coniugi, in sintonia su scelte di vita e d’arte, si unirà di lì a breve il fratello e cognato Filippo Bacci di Capaci, fresco di studi universitari e determinato a portare il proprio contributo. Va letta in quest’ottica l’iniziativa da lui intrapresa di inaugurare nel 1993 l’apertura a Lucca di una seconda galleria, la Bacci di Capaci, affiliata a quella livornese. Nel corso degli anni i tre familiari, lavorando in due città diverse ma a stretto contatto, riusciranno a conquistare una posizione di rilievo nel panorama mercantile della cultura figurativa italiana del XIX e XX secolo. Nel 1999, dopo la prematura scomparsa del marito, con lodevole coraggio, affiancata dal fratello, Giovanna prende in mano la conduzione dell’attività seguendone gli sviluppi per circa un decennio. Risale al 2014 la fusione delle due precedenti realtà da cui nascerà una nuova creatura denominata 800/900 Art Studio.

Attualmente Giovanna Bacci di Capaci ricopre il ruolo di conservatrice del Museo Giorgio Kienerk (1869-1948) a Fauglia, antico borgo del contado pisano. Inaugurato nel 2008 all’interno delle ex carceri ottocentesche ristrutturate e adibite a sede espositiva grazie ai contributi ministeriali, esso si è costituito per via testamentaria dalla figlia Vittoria (1920-2013) che, ancora in vita, decise di destinare all’Amministrazione comunale un lascito comprendente gli archivi e la raccolta di opere di grafica, pittura e scultura ereditate dal padre. Insieme alla casa di Poggio alla Farnia, il Museo Kienerk costituisce una tappa significativa per la ricostruzione di un appassionato itinerario biografico sul pittore toscano.

Giovanna Bacci di Capaci, può fare un bilancio sulla gestione del museo in questi anni?

Il Museo Kienerk è una piccola ma preziosa realtà culturale che arricchisce Fauglia e il territorio delle colline pisane che hanno una lunga storia di convivenza con l’arte. Pensiamo ai fratelli Gioli che ricevevano gli amici pittori a Fauglia e ai Tommasi che soggiornavano a Crespina. È un museo monografico ma inquadra il panorama dell’arte a cavallo dei due secoli. Giorgio Kienerk è infatti artista eclettico: scultore, pittore, grafico geniale, con le sue innovative Maske. Allievo di Cecioni e di Signorini, parte dalla lezione macchiaiola per aprirsi al ’900: sperimenta il Divisionismo, partecipa al Simbolismo e all’Art Nouveau, inventa capilettera e alfabeti, realizza immagini pubblicitarie. Nonostante gli entusiastici commenti dei visitatori siamo ancora poco conosciuti a livello nazionale. Non abbiamo le aperture al pubblico sufficienti per rientrare nel novero dei musei di rilevanza regionale; riuscirvi sarebbe decisivo per la nostra crescita e visibilità.

Vittoria Kienerk, donna colta, arguta e carismatica, oltre a essere un’apprezzata storica dell’arte, docente e autrice di libri per ragazzi, è stata la custode della memoria paterna. È soprattutto grazie al suo spirito d’iniziativa e al suo entusiasmo che Fauglia può vantare un proprio museo. Ce ne racconta la nascita?

Vittoria ha riflettuto a lungo sulla donazione, donando ai faugliesi le opere del padre ha optato per un museo periferico. Ottenuti i finanziamenti, tutto si è svolto velocemente. Con Vittoria in testa nel ruolo di caposquadra ed Eugenia Querci ne ho seguito l’evoluzione, passo dopo passo. È nostro orgoglio aver realizzato la struttura e il catalogo senza gravare sull’Amministrazione. Attualmente sto lavorando per illuminare la figura di Vittoria, come donatrice, donna dalla mente curiosissima, dalla memoria di ferro e dalla fantasia inesauribile. Il bookshop si è arricchito di due volumi: La casa e il tempo dedicato a Vittoria e alla casa di Poggio alla Farnia da Eugenia Querci (autrice anche della monografia Giorgio Kienerk. 1869-1948, pubblicata da Allemandi nel 2001, Ndr) e la ristampa di Spazi d’inverno, un delizioso libretto contenente le memorie di Vittoria sull’infanzia trascorsa a Pavia.

Quali sono i progetti sul futuro, le aspirazioni nonché le sfide per mantenersi al passo con i tempi?

Siamo molto attivi localmente, presenti sui social e pieni d’idee, ma dobbiamo riuscire a ottenere i contributi della Regione per realizzare eventi salienti e mostre collaterali in grado di richiamare un bel numero di visitatori. Vogliamo continuare la serie dei «Quaderni Kienerk», iniziata con la mostra di Emilio Mazzoni Zarini, seguita da quella dei ritratti di Kienerk. Nel cassetto è già pronta una mostra su Silvio Bicchi, artista legato al territorio pisano-livornese.

A Bologna un affresco dei Savini, dinastia di pittori felsinei

di Elisabetta Matteucci, da Il Giornale dell'Arte, 10 gennaio 2025

Un’antologica ripercorre in quasi cento opere la vicenda umana e artistica dei Savini, famiglia di pittori felsinei

A Bologna un affresco dei Savini, dinastia di pittori felsinei

Alfredo Savini, Candore

di Elisabetta Matteucci, da Il Giornale dell'Arte, 10 gennaio 2025

Un’antologica ripercorre in quasi cento opere la vicenda umana e artistica dei Savini, famiglia di pittori felsinei

Al Museo Ottocento Bologna è in corso fino al 3 marzo 2025 una retrospettiva curata da Ilaria Chia e Francesca Sinigaglia dedicata a una dinastia di pittori felsinei: i Savini. Il progetto espositivo, allineato alle precedenti indagini monografiche condotte dalle due studiose sulle figure di Carlotta Gargalli e Mario de Maria, rientra nel lodevole programma di recupero di personalità ingiustamente dimenticate attive a Bologna nel XIX secolo. Il costituirsi di gruppi familiari in cui, parallelamente ai vincoli di parentela, era trasmessa l’esperienza acquisita in una professione artistica, ha contraddistinto anche la storia dell’arte italiana dell’Ottocento. In molti Stati preunitari gli esempi si sprecano. Come non ricordare nel Lombardo-Veneto i Caliari, i Canella e i Ciardi? E ancora gli Appiani, gli Ademollo, gli Inganni, gli Induno e i Borsa. Nel Granducato di Toscana i Markò, i De Tivoli e i Signorini. E nel Regno delle Due Sicilie i Fergola, i Carelli, i Gigante e i Palizzi.

A Bologna, antica capitale delle Province Unite, ancor prima di Antonio e Giovanni Boldini, si distingue la famiglia Savini che nella persona del bisnonno Giacomo (Bologna, 1768-1842), del padre Alfonso (Bologna, 1838-1908) e del figlio Alfredo (Bologna, 1868-Verona, 1924) dominerà la scena artistica cittadina dal periodo neoclassico sino al secondo decennio del Novecento. La mostra presenta quasi cento dipinti tra capolavori e inediti provenienti da collezioni private e prestigiose istituzioni museali quali, tra le altre, la Galleria d’Arte Moderna «Achille Forti» di Verona. Lo stesso Museo Ottocento Bologna, presso cui si conservano opere saviniane, ha finanziato e coordinato i restauri di quelle conservate nei depositi del MAMbo, della Pinacoteca Nazionale di Bologna e del Museo Revoltella di Trieste. I discendenti con estrema generosità hanno messo a disposizione dipinti, documenti e fotografie dei tre pittori bolognesi. L’ambizione di presentare per la prima volta un’antologica contenente un focus dedicato a ciascun artista si è rivelata vincente.

Oltre a favorire la comprensione dell’affascinante affresco entro cui si è dipanata la loro vicenda umana e artistica, tale scelta è riuscita a farne emergere le singole peculiarità, permettendo al visitatore di seguire la narrazione dei diversi svolgimenti biografici correlati alla disamina degli indirizzi di stile. Analizzando le delicate vedute («Mollezza») di Giacomo che, dopo la formazione alla locale Accademia di Belle Arti e l’alunnato presso Vincenzo Martinelli diverrà uno dei paesaggisti più richiesti soprattutto per la decorazione d’interni di «stanze a paese», si comprende come nell’Italia centrale tale cultura figurativa sia stata condizionata da un tipo d’iconografia di ascendenza storico-letteraria. Raffigurazioni idealizzate, rispondenti a precise indicazioni di ordine compositivo e stilistico, destinate al mercato dei «souvenirs de voyage».

Alla metà del secolo esordisce il nipote Alfonso ottenendo positivi riscontri nell’esecuzione di soggetti storici connotati da caratteri romantici quali «Mario a Cartagine» e, tra gli altri, un soggetto tratto dalla Vita Nuova di Dante, «Io mi sedea in parte...» (1863), in cui emerge l’uso sapiente di colori pastosi e la resa di atmosfere languide, opulente, pervase di un sentore crepuscolare. Successivamente, l’artista orienterà la propria ricerca verso i soggetti neopompeiani e scene di genere d’impronta sentimentale come, ad esempio, «Nydia e Glauco», «Ultimi giorni di Pompei» e «La serenata», molto apprezzati dal mercante Adolphe Goupil. Avviato giovanissimo alla pittura, il figlio Alfredo prosegue la ricerca sulla figura e sul paesaggio che pratica attraverso rigorosi studi dal vero. I tempi stanno però mutando, complici le numerose correnti che, in antitesi al pensiero positivista, rivendicano una dimensione più spiritualistica dell’esistenza. Superata l’oggettiva descrizione della natura, il paesaggio diviene riflesso delle inquietudini e malinconie dell’animo («La raccolta delle albicocche») espresse attraverso una progressiva idealizzazione della forma, una semplificazione cromatica e una meticolosa grafia ideale per esprimere valori simbolici e mistici come in «Auxilium ex alto», «Pace. Tomba tra i cipressi» e «Candore».

Pointeau, macchiaiolo francese

di Elisabetta Matteucci, da Il Giornale dell'arte, 20 dicembre 2024

Al Museo Ghelli di San Casciano la mostra del pittore transalpino è un’occasione per ripercorrere le ricerche e gli interessi artistici dello storico dell’arte Carlo Del Bravo, che fu il primo a riscoprirne i disegni e gli olii.

La saga Manet: una dynasty artistica degna di Beautiful

Le déjeuner dans l'atelier

di Elisabetta Matteucci da Il Giornale dell'Arte, 16 dicembre 2024

La «famiglia allargata» del precursore dell’Impressionismo è al centro di una mostra all’Isabella Stewart Gardner Museum. Fu Berenson a volere che nel museo bostoniano il ritratto della madre dell’artista fosse esposto tra Pollaiolo e Degas

«Manet. A Model Family», in corso fino al 20 gennaio all’Isabella Stewart Gardner Museum-Hostetter Gallery di Boston, dedicata da Diana Seave Greenwald a uno dei precursori dell’Impressionismo, è la prima mostra incentrata sui «portrait family» all’interno dell’opera di Édouard Manet (1832-83). I diversi contributi in catalogo presentano l’esito di analisi tecniche, accurate ricerche d’archivio e d’indagini biografiche condotte attorno alla famiglia del pittore per studiarne i molteplici risvolti all’interno del contesto borghese di fine Ottocento.

La rassegna, che riunisce importanti prestiti dall’Europa e dagli Stati Uniti, tra cui lo splendido ritratto della madre del pittore, «Madame Auguste Manet» (1866 ca) dello stesso Gardner Museum, tenta di analizzare il pittore francese e il suo entourage da una prospettiva molto intima e personale qual è quella delle complesse relazioni familiari riuscendo così a presentarlo al pubblico in una veste più umana. Quale ruolo ebbe il côté familiare all’interno della sua produzione? E come si districava lui stesso nel labirinto dei delicatissimi rapporti domestici?

Ogni artista ha le sue muse e per Édouard, considerato universalmente come il padre della modernità, una di queste era la famiglia; una famiglia che oggi non esiteremmo a definire «allargata» e con una gestione estremamente complessa soprattutto alla luce degli standard morali allora vigenti. Il pittore, infatti, nel 1863 aveva sposato la presunta amante del padre, Suzanne Leenhoff, un’olandese di Delft emigrata in Francia che anni prima, nel 1849, era stata assunta in casa Manet come insegnante di pianoforte. Una talentuosa pianista definita da Baudelaire nel 1863, all’indomani delle nozze con il pittore, «bella, molto gentile e una grande artista». Suo figlio Léon-Édouard Koëlla (1852-1927, raffigurato in «Le déjeuner dans l’atelier») meglio conosciuto come Léon, nato fuori dal matrimonio, era di padre ignoto. Poteva essere figlio di Édouard, di suo padre Auguste o di un altro uomo. In pubblico era presentato come il fratello minore di Suzanne, mentre in privato lui stesso si rivolgeva al pittore e alla moglie come ai propri padrino e madrina. Dopo il matrimonio da questi ultimi non venne riconosciuto; con ogni probabilità era figlio di Auguste e, dunque, figliastro e fratellastro dell’artista.

Ma non è tutto. La madre del pittore, Eugénie-Désirée Fournier (1811-85), una matriarca dalla tempra d’acciaio che sovrintendeva al corretto svolgimento della vita sociale e finanziaria di quella complicata famiglia borghese era, neanche a dirlo, in pessimi rapporti con i parenti acquisiti. Tuttavia, se la gestione quotidiana era a dir poco complessa soprattutto per il mantenimento di equilibri interpersonali profondamente precari, la famiglia Manet ebbe una vita serena. Contrariamente alle non proprio brillanti premesse e all’assioma tolstoiano («tutte le famiglie felici si somigliano; ogni famiglia infelice è invece infelice a modo suo»), i diversi protagonisti di quel nucleo così particolare ed eterogeneo convissero in un clima aperto e cordiale animato da una costante armonia. La loro era una famiglia felice, realmente felice in quel suo modo unico e complicato. Non solo. I diversi componenti rappresentarono per Manet una costante fonte d’ispirazione creativa.

Sia la cognata Berthe Morisot (1841-95), moglie del fratello Eugène, amica intima e collega, sia Léon che Suzanne o Eugénie furono i modelli prediletti dall’artista. Le loro eleganti figure, sapientemente delineate in pennellate audaci e rivoluzionarie, recanti sul volto la fissità dell’espressione a metà tra compiacenza e severità, furono tra i soggetti da lui più frequentemente interpretati. Nei loro confronti la mostra rappresenta, dunque, una sorta di riconoscimento atteso da tempo per il ruolo preminente ricoperto sia nella vita che nell’opera del pittore. Fu grazie all’impegno dei suoi discendenti, infatti, fonte di sostegno emotivo e, di riflesso, finanziario che l’opera del pittore non fu dimenticata.

Relativamente al dipinto «Madame Auguste Manet», Isabella Stewart Gardner era da tempo interessata ad acquisire un ritratto di Manet e, una volta segnalatole dal suo consulente Bernard Berenson, nel 1910, a sette anni dall’apertura al pubblico del suo museo, ne entrò in possesso. Lo stesso Berenson, impressionato dalla seduzione di quel nero così rilucente lo definì «una cosa colossale» e suggerì alla mecenate di appenderlo accanto ai ritratti del Pollaiolo e di Degas per creare una «trinità di grandi dipinti che sono anche tremendi studi di carattere». Non a caso lo stesso Diego Martelli, forse l’unico critico italiano dell’Ottocento di statura europea, assimilata progressivamente la portata rivoluzionaria del linguaggio manettiano, consistente anche nella peculiarità di rendere il ritratto una sorta di alter ego fisico e morale del soggetto, lo collocò «fra gli ultimi grandi maestri del passato e sulla porta dei grandi maestri dell’avvenire».

Tallone, o il ritratto come specchio dell’essere

"La Ciociara", Cesare tallone (part.)

di Elisabetta Matteucci, da Il Giornale dell'Arte, 28 novembre 2024

L’artista savonese, sin dagli anni Settanta dell’Ottocento, adottò un genere pittorico che ora ci consente di osservare l’evoluzione dell’universo femminile a cavallo tra i due secoli. L’allestimento al Museo Villa Bassi Rathgeb attinge alle proprie collezioni.

La mostra «Donna, Musa, Artista. Ritratti di Cesare Tallone tra Otto e Novecento», in corso fino al 12 gennaio 2025 al Museo Villa Bassi Rathgeb, rappresenta il risultato di un lavoro di studio e di approfondimento condotto da Raffaele Campion, Silvia Capponi, Elena Lissoni e Barbara Maria Savy sulla collezione permanente del museo e, specificatamente, sul nucleo di dipinti del pittore savonese (1853-1919).

Roberto Bassi Rathgeb, studioso e collezionista d’arte di origine bergamasca ma fortemente legato al territorio aponense, destinò, infatti, nel 1972 al Comune di Abano Terme la propria raccolta costituita da dipinti di Andrea Previtali, Giovanni Cariani, Moretto da Brescia, Giovan Battista Moroni, Giacomo Ceruti oltre a disegni, incisioni, reperti archeologici e mobili d’antiquariato. La mostra offre l’opportunità di approfondire uno dei temi, il ritratto, maggiormente praticati da Tallone fin dagli anni Settanta e mai abbandonato nell’intero svolgersi della sua carriera di maestro e di artista. Una testimonianza della sua considerazione per tale genere quale specchio dell’essere, a cui il suo nome è rimasto indissolubilmente associato come attesta il pregevole nucleo riunito in questa rassegna; una vivacissima ed elegante teoria attraverso la quale è possibile osservare da vicino l’evoluzione dell’eterogeneo universo femminile nella società italiana tra fine Ottocento e inizio Novecento.

Il filone del ritratto è contestualizzato, nelle prime sale, all’interno di una cornice domestica nella quale prendono vita i personaggi del côté familiare di Tallone, come i figli Guido e Irene, la sorella Linda Maria e il consorte Guglielmo Davoglio, le cui effigi, finalmente riunite per la prima volta, furono realizzate nel 1887 in occasione del fidanzamento. Tra le figure di maggiore impatto si distingue quella a grandezza naturale della moglie, la poetessa Eleonora Tango, agghindata in un costume da ciociara. Un topos figurativo quest’ultimo che, grazie all’incontrastata fortuna iconografica riscossa a partire dal XVII secolo in tutta Europa, aveva valicato i confini di origine per essere assurto ad archetipo della donna italica.

Verso la fine degli anni Ottanta dell’Ottocento, date le continue richieste da parte di una committenza anche straniera, moltissimi artisti come Silvestro Lega, Vito d’Ancona, Mosè Bianchi, i fratelli Induno, Eleuterio Pagliano o Plinio Nomellini vi si cimentarono riuscendo a non scivolare in esiti di scontata retorica nazionale. Nella felice interpretazione di Tallone è difficile non intravedere la matrice delle future peculiarità del giovane Giuseppe Pellizza da Volpedo, uno degli allievi più dotati durante il brillante magistero del ritrattista all’Accademia Carrara di Bergamo (1885-90). Un’interpretazione che per il senso plastico, il vigore realistico nonché la potenza espressiva ricorda altresì i grandi ritratti di Antonio Mancini, il pittore romano con cui Tallone fu in contatto durante un lungo soggiorno nella capitale tra il 1883 e il 1885.

Seguendo il percorso nei saloni della villa, si assiste a un panorama ampio illustrante il dialogo esclusivo instauratosi fra una società fin de siècle desiderosa di essere celebrata e un pittore, ritrattista della regina Margherita e fondatore di una delle prime scuole femminili di pittura, capace di esaudirne l’inclinazione autoreferenziale. Accanto alle figure dell’entourage privato, compaiono esponenti della borghesia più emancipata, come la «Signora con fiori alla cintura» di Giovanni Boldini, identificabile anche nella fotografia della giornalista Emilia Cardona Boldini ritratta nello studio del marito, e attrici glamour divenute icone di stile come Lina Cavalieri o Emma Gramatica raffigurata, quest’ultima, da Lino Selvatico o la divina Lyda Borelli, nel bellissimo gesso realizzato da Pietro Canonica. E ancora manifesti, raffinati manufatti quali borsette châtelaine o ventagli brisé.

Un variegato compendio che permette di comprendere quanto il ritratto in Italia, come anche al di fuori dell’Europa, complice la diffusione del mezzo fotografico, divenga a cavallo tra Otto e Novecento il genere pittorico maggiormente praticato proprio per la sua valenza di codice sociale. Del resto la moglie Eleonora Tango, intima amica di Matilde Serao, e la sorella Virginia Tango Piatti scultrice, pianista, prolifica giornalista e traduttrice, erano entrambe in stretti rapporti con Sibilla Aleramo scrittrice e giornalista nota per la sua attenzione alla condizione femminile italiana tra Ottocento e Novecento, e proprio alle relazioni importanti e al lavoro intellettuale di queste donne colte della famiglia Tallone viene dedicata un’intera sezione. La mostra è accompagnata da un catalogo (Cimorelli) introdotto dai saggi dei quattro curatori e da apparati storico critici di sicuro interesse per la ricostruzione e la rivalutazione dell’attività dell’artista.

Vincenzo Giustiniani, grande estimatore dei Macchiaioli

Giovanni fattori: "Paranza da pesca"

di Elisabetta Matteucci, da Il giornale dell'Arte, 14 novembre 2024

Alla Fondazione Ragghianti una selezione di opere appartenute al collezionista originario di Ferrara anticipa l’allestimento permanente della collezione della Cassa di Risparmio di Lucca nel nuovo Centro per le Arti.

La Sala dell’Affresco all’interno del Complesso di San Micheletto, sede della Fondazione Ragghianti a Lucca, centro studi dedicato a Licia e Carlo Ludovico Ragghianti e attore principale dell’offerta culturale cittadina, accoglie dal 16 novembre al 6 gennaio la mostra «Arte tra due secoli. Opere dalla Collezione Vincenzo Giustiniani 1875-1920» a cura di Paolo Bolpagni e Andrea Salani. Questa raffinata selezione della raccolta Giustiniani, costituita da circa duecento opere donate da Diamantina Scola Camerini alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, è una sorta di primo assaggio della collezione permanente di proprietà dello stesso ente che, a tempo dovuto, troverà collocazione nella Fondazione Centro delle Arti, un nuovo polo espositivo a vocazione internazionale identificato nei locali dell’ex Cinema Nazionale il cui coordinamento scientifico sarà curato dalla Fondazione Ragghianti.

La collezione formata dal nobiluomo Vincenzo Giustiniani (Ferrara, 1864-Forci, 1946) è pervenuta per via ereditaria alla nipote Diamantina Scola Camerini. Con il nonno materno, bibliofilo, cacciatore, appassionato d’agricoltura e artigianato, quest’ultima ha condiviso l’affezione per la città di Lucca e per Forci, la tenuta da lui acquistata nel 1917, divenuta meta privilegiata di numerosi e illustri visitatori tra cui, nel 1935, la regina d’Italia Elena di Savoia.

Raffinato cultore di pittura moderna e arti decorative, Giustiniani non disdegnava la pratica del dipingere e tra gli artisti maggiormente ricercati attraverso acquisti presso case d’asta come quella diretta a Firenze da Luigi Battistelli o da mercanti di lungo corso come Mario Galli (estimatore nonché collezionista lui stesso del gruppo del Caffè Michelangiolo) figurano i protagonisti della rivoluzione macchiaiola. Giovanni Fattori primeggia con oltre venti testimonianze tra cui spicca la poeticissima marina «Paranze da pesca», non più esposta al pubblico da quando, tra il 1927 e il 1928, figurò al Palazzo dell’Esposizione di Roma in occasione della XIII Mostra d’Arte del Gruppo Labronico, rassegna allestita all’interno della II Mostra d’Arte Marinara e I Mostra d’Arte Fiumana. Seguono poi Silvestro Lega, Telemaco Signorini, Odoardo Borrani e Giovanni Boldini del quale è presente anche la tavoletta raffigurante Leopolda Banti alla spinetta risalente ai primi anni Sessanta, epoca del soggiorno a Firenze del pittore ferrarese e della sua frequentazione con Cristiano Banti.

A questi si aggiungono esponenti della corrente successiva che, seppur ai loro esordi in qualche modo fiancheggiatori dei Macchiaioli, da quell’alveo presero poi le distanze per acquisire un tratto stilistico identitario, come Eugenio Cecconi, apprezzato pittore di scene di caccia e di soggetti orientali. Audace sperimentatore e determinato nell’intraprendere nuove strade, vedi le numerose opere di bonifica e riconversione agricola apportate alla tenuta di Forci, divenuta un modello di esemplare fusione tra tradizione e progresso, Giustiniani intravide negli artisti a lui contemporanei come Plinio Nomellini e Oscar Ghiglia, entrambi figli spirituali di Fattori, il desiderio di emanciparsi adeguando l’antica «impalcatura macchiaiola» alla nuova sensibilità europea. Il primo dei due, soprattutto, apparve ai suoi occhi come il più talentuoso e il più audace. E non a torto. Proprio la facilità e l’immediatezza espressiva gli avrebbero consentito di aderire, sia pure con alternanze e ritorni, a diverse correnti quali quella impressionista, divisionista e simbolista.

Giustiniani poté esprimere tutta la predilezione estetica per Nomellini in occasione di due aste organizzate a Firenze da Mario Galli nel maggio del 1919 quando giunse ad aggiudicarsi gli ottantasei dipinti esitati per un valore di oltre 100mila lire, sottraendoli in blocco a una sala animata da due contendenti particolarmente agguerriti come Enrico Checcucci e Alfredo Materazzi. Ai suoi occhi quel pittore livornese, identificato fin dagli esordi dallo stesso Signorini come uno dei più promettenti allievi di Fattori, dovette apparire il più meritevole proprio per il desiderio di sprovincializzarsi e mostrarsi al passo coi tempi, avvicinandosi a quella interpretazione neoimpressionista della realtà diffusa allora in Francia.

Anche con il prolifico Galileo Chini Giustiniani entrò in stretto contatto ai primi del Novecento, apprezzandone in sommo grado le creazioni in ceramica, decorate con modelli tratti dall’Art Nouveau, dalla Secessione viennese e dal gusto modernista, quando in qualità di finanziatore subentrò nella Società Arte della Ceramica, a Borgo San Lorenzo, poi rinomata Manifattura di Fontebuoni.

Alvise di Canossa da imprenditore a collezionista

«La domenica a Londra» (1878) di Giuseppe De Nittis (particolare)

di Elisabetta Matteucci, da Il Giornale dell'Arte, 30 ottobre 2024

Il fondatore di Arterìa e Art Defender Insurance ha trasferito all’arte la consolidata esperienza familiare nei trasporti, ponendola al centro della sua professione. Parallelamente è diventato uno dei principali collezionisti italiani di pittura del XIX secolo.

Dall’esperienza maturata tra gli anni Settanta e Ottanta in Saima Avandero, leader nelle spedizioni internazionali, Alvise Di Canossa fonda nel 2000 il gruppo Arterìa che in breve tempo si impone come azienda di riferimento per la logistica, l’imballaggio, il trasporto e l’installazione di opere d’arte conquistando la fiducia dei più importanti artisti, collezionisti, istituzioni museali, gallerie e case d’asta. Risale al 2009 la costituzione di Art Defender, società che si occupa di custodia, protezione, restauro e gestione delle collezioni e del patrimonio culturale italiano pubblico e privato con sedi a Milano, Torino, Bologna, Firenze e Roma. Nel 2016, dalla partnership con Axa Art, nasce Art Defender Insurance, società assicurativa specializzata in «prodotti» dedicati al mondo del collezionismo e a operatori del settore.

Alvise Di Canossa, come nasce la sua passione per l’arte? Lei è laureato in agraria, un obbligo per il figlio di un gentilhomme campagnard, a capo di imprese agricole e ortofrutticole tra Verona, Bologna e Ferrara, ed è noto che lei ha compiuto la gavetta nel mondo dei trasporti ma che è sempre stato irresistibilmente attratto dal mondo dell’arte.

Ricordo fin dall’infanzia quanto l’arte in generale abbia rappresentato un argomento di quotidiana conversazione. All’epoca l’interesse era concentrato, sia per le quadrerie, sia per gli arredi, sulla cosiddetta Alta Epoca. In questo senso, la vocazione al collezionismo è per me un fatto «congenito». Dunque, continuare a perseguirla e ad alimentarla è stato naturale.

Nel suo ambito professionale ha l’opportunità di avvicinare veri e propri capolavori, ma nella sua sfera privata quale ruolo riserva all’arte?

Ritengo che potersi circondare di beni d’arte, seguendo le proprie idee, ascoltando chi ne conosce origini e storia, volendo a poco a poco costruirsi un proprio mondo, sia per molti una meravigliosa missione che in fondo non finisce mai. Nella propria casa ciascun collezionista spera di realizzare qualcosa che possa rendere orgogliosi anche chi poi lo seguirà.

La sua vocazione al collezionismo si è orientata verso un periodo preciso, su artisti protagonisti di una corrente, o si è declinata in scelte di carattere eterogenee dettate da predilezioni legate a un momento?

Già da bambino ricordo come le opere dell’Otto e Novecento presenti nella nostra casa fossero quelle che incontravano in misura maggiore il mio apprezzamento. Le ho sempre percepite come le più vicine, le più rispondenti al mio gusto: dipinti che raffigurano brani di vita scanditi dall’alternarsi delle stagioni, lontani dalla frenesia, dai ritmi sincopati delle nostre giornate. Riuscire a catturare la luce naturale vissuta en plein air, restituire un’atmosfera intesa come specchio fedele di uno stato d’animo, è l’oggetto dell’espressione artistica dei Macchiaioli e dei cosiddetti Italiens de Paris: Boldini, De Nittis e Zandomeneghi. All’indomani della seconda guerra mondiale la vita era molto diversa da oggi, più semplice e attenta alle piccole cose e anche più costruttiva! La mia predilezione per la pittura del XIX secolo nasce dunque da ragioni affettive. Sono intimamente legato a quel periodo. Inoltre, un amico gallerista mi ha guidato e aiutato nelle scelte.

Condivide le sue scelte con i suoi familiari o preferisce decidere in autonomia?

Condividere un progetto con la propria famiglia al fine di valutarne la fattibilità, discuterne l’efficacia e decidere collegialmente se portarlo avanti o rinunciarvi è sempre stato per me un obbligo morale, nella vita professionale e a maggior ragione nell’intraprendere la costruzione di un percorso così affascinante quale è la nascita di una collezione. Ritengo fondamentale elaborare, affinare e plasmare le proprie scelte con chi ti è a fianco, anche perché in fondo l’ambizione di ogni collezionista è la continuità.

Per immergersi nel mondo di Pascoli

Facciata e giardino della Casa Museo Pascoli

di Elisabetta Matteucci da Il Giornale dell'Arte, 14 ottobre 2024

Su un colle di Castelvecchio si erge una residenza signorile di epoca settecentesca dove hanno visto la luce i Primi Poemetti, i Canti di Castelvecchio e i Poemi Conviviali.

Lasciata alla comunità di Barga per via testamentaria da Giovanni Pascoli (San Mauro di Romagna, 31 dicembre 1855-Bologna, 6 aprile 1912) e dalla sorella Maria (Mariù) insieme all’Archivio e alla Biblioteca, la Casa Museo Pascoli, residenza signorile di epoca settecentesca, è situata su un colle di Castelvecchio, frazione di Barga, ridente cittadina della Media Valle del Serchio.

Siamo nel cuore dell’amena campagna lucchese, circondata dall’abbraccio dei dolci rilievi della catena delle Alpi Apuane. Sviluppata su tre piani e meno conosciuta rispetto a quella natale di San Mauro, la casa si affaccia su un vasto giardino delimitato da un muro di cinta che giunge fino alla chiesa di San Niccolò. Concepito all’italiana, con aiuole geometriche e piantumazioni di alberi ornamentali, è corredato da una zona destinata a orto, dal vigneto, dal frutteto e dalla limonaia. Nell’area antistante la casa si trovano un pozzo e, sotto una colonna in pietra, la tomba dell’amato meticcio donato al poeta dal padre del pittore Antony De Witt, Gulì. Risale alla scorsa estate la conclusione di importanti lavori di restauro, realizzati con un investimento di 870mila euro quasi interamente finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Pascoli si trasferì in questa villa di campagna nell’ottobre del 1895 prendendola in affitto dalla famiglia Cardosi-Carrara, salvo poi acquistarla nel 1902. Qui hanno visto la luce raccolte poetiche come i Primi Poemetti, i Canti di Castelvecchio e i Poemi Conviviali. La casa accoglie arredi, oggetti d’uso domestico, effetti personali, documenti, attestazioni accademiche, manoscritti con dedica, fotografie, volumi, le illustrazioni realizzate da Plinio Nomellini per «La Riviera Ligure», «Il Giornalino della Domenica» e i Poemi del Risorgimento, un dipinto di Adolfo Tommasi nonché un’opera grafica di Luigi Gioli.

Grazie alle cure della sorella che dal 1912, anno della scomparsa del fratello a Bologna, continuò ad abitarla per quarant’anni senza apportarvi alcuna modifica, la struttura, gli arredi e la disposizione degli spazi sono rimasti intatti fino ai nostri giorni. Maria ha agito con la determinazione di preservare e custodire tale compendio alla stregua di una reliquia secolarizzata, rifiutando di installare luce elettrica e acqua corrente. Estranea ai circuiti abituali e meno conosciuta anche dagli estimatori più attenti dell’opera del poeta, tale corredo privato rappresenta un autentico autoritratto in virtù del quale è possibile ripristinare una relazione più intima con l’opera pascoliana.

Al primo piano, oltre all’ingresso, vi sono la cucina e la sala da pranzo, lo studiolo di Maria, oggi sede dell’Archivio che conserva circa 76mila carte; al secondo lo studio del poeta, dove è disposta la Biblioteca, con le tre scrivanie ciascuna delle quali utilizzate per la poesia latina, italiana e per gli scritti danteschi. Seguono le camere di Giovanni e Mariù e un’altra arredata con il mobilio proveniente dalla stanza in cui Pascoli morì a Bologna. Dal salotto della sorella si accede a una suggestiva altana ad archi che offre una vista panoramica sulla valle barghigiana, arredata con due campane dedicate rispettivamente a Ruggero e Caterina Vincenzi Alloccatelli, genitori del poeta. Le salme dei due fratelli riposano nella cappella attigua alla casa in un’arca in marmo decorata da bassorilievi di Leonardo Bistolfi. Nel 1998, su iniziativa di soggetti pubblici e privati, si è costituita la Fondazione Giovanni Pascoli che ha come fine la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale lasciato dal poeta per diffonderne sempre più la conoscenza e mantenerne viva la produzione (Casa Museo Giovanni Pascoli e Biblioteca e Archivio di Casa Pascoli).